はじめに

「ピックルボール、始めたばかりなのに意外とできる!」

そんな声、あなたのまわりでも聞いたことありませんか?

実はこの感覚――気のせいではなく、科学的な裏づけがあるんです。

ピックルボールは「運動が苦手でも上達しやすい」「続けやすいスポーツ」として、

アメリカでは教育現場からシニア層まで急速に広まっています。

今回は、スポーツ科学・脳科学・心理学の3つの視点から、

「ピックルボールが上達しやすく、モチベーションが続く理由」をやさしく解説します。

🧩 1. 小さなコートで“成功体験”を積みやすい

ピックルボールのコートは、面積で見るとテニスコートの約3分の1。

コンパクトだからこそ移動距離が短く、1ラリーあたりのプレー回数がぐんと増えます。

その結果、初心者でも「ラケットに当たった!」「ラリーが続いた!」という

“できた!”という成功体験を短時間でたくさん積めるのが特徴です。

この“できた感”こそが、ピックルボールを夢中にさせる原動力。

スポーツ科学でも、こうした成功体験の反復が上達を加速させることがわかっています。

“The acquisition of motor skills is enhanced by increased repetitions within variable contexts.”

(多様な状況下での反復練習が運動スキルの習得を促進する)

— ResearchGate: A Constraints-Led Perspective to Understanding Skill Acquisition

さらに、ピックルボールでは成功のフィードバックが即時に得られることもポイント。

「打てた!」「返せた!」という小さな成功が、脳内でドーパミンを分泌させ、

“もう一度やりたい!”という意欲を生み出します。

“Reward-related dopaminergic activity plays a key role in reinforcing motor learning and motivation.”

(報酬に関連するドーパミン活動が、運動学習とモチベーションを強化する重要な役割を果たす)

— Journal of Neurophysiology, New roles for dopamine in motor skill acquisition (2021)

つまりピックルボールでは、

“成功 → ドーパミン分泌 → もっと挑戦したくなる”というポジティブなループが自然に生まれるのです。

⚙️ 2. ボールの“遅さ”と“軽さ”が脳にやさしい

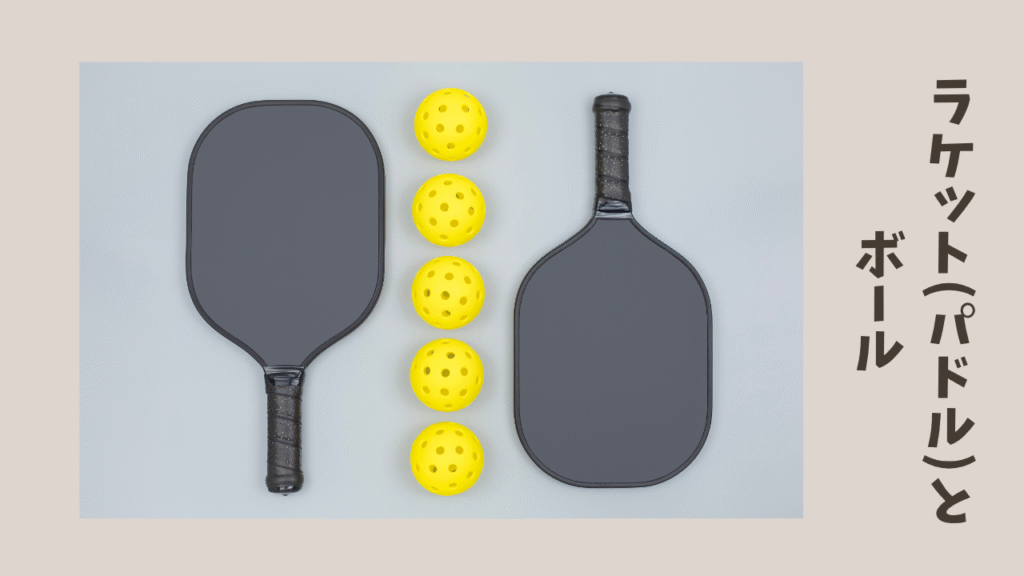

ピックルボールに使われるのは、プラスチック製のウィッフルボール。

表面に多数の穴があいており(およそ26〜40個)、

空気抵抗が大きいため、スピードはテニスよりかなり遅くなります。

この“ゆるやかさ”が、プレーヤーにとっての最大の味方。

速すぎないボールのおかげで、脳が状況を整理し、

「打つ」「動く」「狙う」といった判断の時間をしっかり確保できるんです。

運動学習の研究では、十分な準備時間と反応時間を確保することで、

感覚情報の統合や動作計画がより正確に行われ、

結果としてスキル習得が促進されることが示されています。

— Comprehensive Physiology: Motor Learning (Krakauer et al., 2019)

ピックルボールではボールのスピードが抑えられているため、

初心者でも「見る・考える・動く」を同時に練習しやすい。

まさに脳に優しい構造のスポーツです。

さらに、ラケットは約220〜250gと軽く、体への負担が少ないのも特長。

長時間プレーしても疲れにくく、結果的に反復練習の回数が増えます。

この“続けられる設計”こそが、自然と上達を後押ししている要因のひとつなのです。

小さくて、遅くて、軽い——。

それは決して物足りなさではなく、

脳と身体の両方が学びやすい“デザイン”なんです。

🧠 3. 「オープンスキル型スポーツ」で脳がどんどん鍛えられる

ピックルボールは「オープンスキル型」と呼ばれるスポーツです。

相手の動きやボールの軌道が毎回変化する中で、瞬時の判断と反応が求められます。

脳科学の研究では、このような“変化に対応する学習”が、注意力や判断力、柔軟な思考力を鍛えることが示されています。

実際に、オープンスキル型スポーツ(例:テニス、卓球、バドミントンなど)を行う人は、

クローズドスキル型スポーツ(例:水泳、ランニング)を行う人よりも、

注意力・抑制制御・認知柔軟性が高い傾向があると報告されています。

また、Pacific Neuroscience Instituteの記事でも、

こうした「オープンスキルの学習過程」が脳に良い刺激を与え、

神経の可塑性(ニューロプラスティシティ)を高める可能性があると紹介されています。

“Open-skill learning, even though it can be challenging, provides rich cognitive engagement that’s beneficial for the brain.”

(オープンスキル型の学習は、たとえ難しく感じられても、脳にとって有益な豊かな認知的刺激をもたらす)

— Pacific Neuroscience Institute, Brain and Body Benefits of Pickleball

つまり、ピックルボールは“体を動かす勉強”でもあり、

脳の回路がつねにアップデートされるスポーツ。

練習するたびに、反応の速さだけでなく「考える力」も鍛えられていくのです。

💬 4. 「楽しさ」がモチベーションを維持する心理的メカニズム

アメリカ国立衛生研究所のレビューによると、

ピックルボール参加者は「幸福感」「社会的つながり」「認知活性化」が向上する傾向があります。

“Pickleball participation has been associated with improved mental health, social connection, and overall well-being in adults.”

(ピックルボールへの参加は、大人における精神的健康・社会的つながり・全体的な幸福感の向上と関連している)

— 要約:National Library of Medicine (PMC9988900)

脳科学的にも、「楽しい」と感じながら学習すると記憶定着率が高まることが知られています。

これは心理学で言う「報酬学習(Reward-based learning)」の原理。

ピックルボールは「競技性×会話×笑い」が同時に起こるスポーツ。

その“社会的報酬”が脳の報酬系を刺激し、結果として「またやりたい!」というモチベを生みます。

📚 5. 「学びやすさ」が設計されたスポーツ

ピックルボールは、もともと誰でもすぐに楽しめるように作られたスポーツです。

テニス・バドミントン・卓球のいいとこ取りをしたルールで、子どもから大人まで、初めてでもすぐにラリーが続けられます。

アメリカの体育教育カリキュラム「OPEN Physical Education Curriculum」でも、

ピックルボールは小学生から中学生を対象とした授業モジュールとして紹介されています。

実際に多くの学校で授業に取り入れられ、“楽しみながら学べるスポーツ”として活用されています。

“Pickleball was a sport created for all ages and skill levels. It combines elements of tennis, badminton, and ping-pong into a fun court game that is easy for beginners to learn and challenging enough for competitive play.”

(ピックルボールは、すべての年齢やスキルレベルの人々のために作られたスポーツです。テニス・バドミントン・卓球の要素を組み合わせ、初心者にも学びやすく、競技的にも挑戦しがいのある楽しいコートゲームとなっています)

— OPEN PhysEd Pickleball Module, HealthSmart VA

このように、ピックルボールは「初心者でもすぐに試せて、経験者も成長を感じられる」という教育設計がなされています。

「ルールを覚える → 試す → うまくできる → 次に挑戦する」という自然なサイクルが生まれやすく、

それが上達のしやすさや継続率の高さにつながっているのです。

🧍♀️ 6. 実際の声:「気づいたら上手くなってた!」

ピックルボール経験者の多くが口をそろえて言うのは、

「最初の1ヶ月で目に見えて上手くなった」という実感。

これは単なる感覚ではなく、

・反復回数が多い

・成功体験が多い

・脳が学習しやすい構造

・モチベを維持する報酬系の刺激

がすべて合わさった結果。

だからこそ、“練習している感覚なしに上達していく”ように感じるのです。

💪 おわりに

ピックルボールは、「上手くなるのが楽しい」唯一無二のスポーツ。

科学的にも、初心者が上達を感じやすく、楽しみながら続けられるようにできています。

「最近ちょっと運動不足…」という人も、

「スポーツが苦手で続かなかった」という人も、

ピックルボールなら“楽しみながら成長する”体験がきっと待っています。